संधि की परिभाषा

संधि(सम्+धि) का अर्थ है “मेल या जोड़” दो निकटवर्ती अक्षरों के मेल से जो विकार(परिवर्तन) उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं।

उदाहरण-

1.रत्न + आकार = रत्नाकार

2.कवि + ईश = कवीश

3.गिरि + ईश = गिरीश

4.ज्ञान + अभाव = ज्ञानाभाव

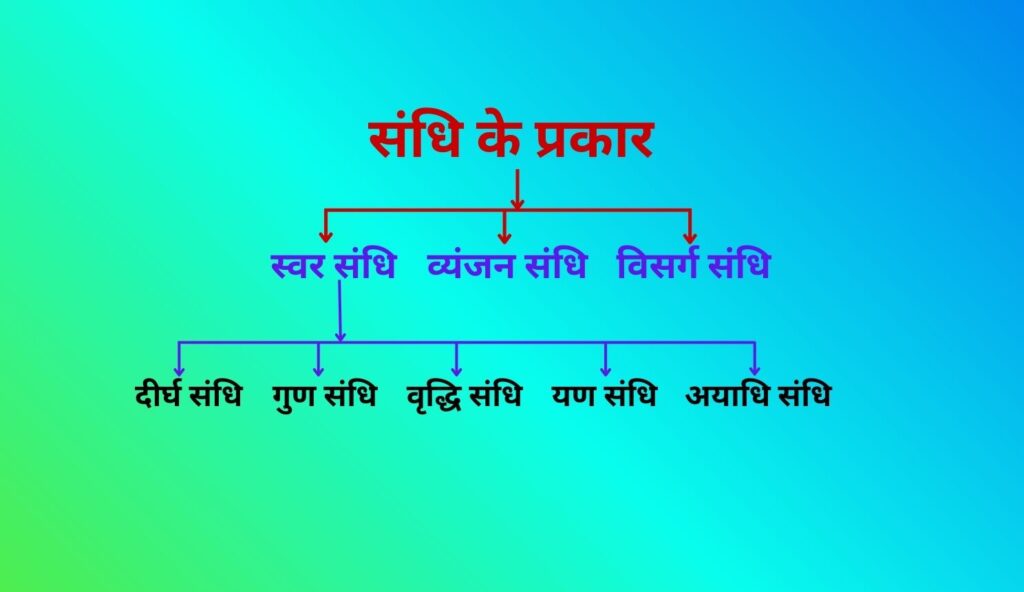

संधि के प्रकार-

हिंदी व्याकरण में संधि के तीन प्रकार होते हैं- (1) स्वर संधि, (2) व्यंजन संधि, (3) विसर्ग संधि

स्वर संधि -

स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण का मेल होने पर जो विकार(परिवर्तन) उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं।

उदाहरण:-

- रत्न + आकार = रत्नाकार (अ +आ = आ, यहाँ अ तथा आ स्वर का स्वर से मेल हो रहा है )

- गिरि + ईश = गिरीश (इ + ई = ई, यहाँ इ तथा ई स्वर का स्वर से मेल हो रहा है)

स्वर संधि के प्रकार-

स्वर संधि पाँच प्रकार की होती है। इनका वर्णन निम्न प्रकार है-

1. दीर्घ संधि-

जब दो सजातीय(सवर्ण) स्वरों में संधि होती है तो उसे दीर्घ संधि कहते है।

इसके चार रूप देखने को मिलते हैं-

(क) अ और आ की संधि, (अ/आ + अ/आ = आ )

(i) अ + अ = आ

ज्ञान + अभाव = ज्ञानाभाव

अन्न + अभाव = अन्नाभाव

अन्य + अन्य = अन्यान्य

करुण + अमृत = करुणामृत

उत्तर + अयन = उत्तरायण

धर्म + अवतार = धर्मावतार

(ii) अ + आ = आ

असुर + आलय = असुरालाय

अनाथ + आश्रम = अनाथाश्रम

कृष्ण + आनंद = कृष्णानन्द

शिव + आलय = शिवालय

देव + आलय = देवालय

साहित्य + आचार्य = साहित्याचार्य

(iii) आ + अ = आ

विध्या + अभ्यास = विध्याभ्यास

रेखा + अंश = रेखांश

दीक्षा + अन्त = दीक्षांत

आशा + अतीत = आशातीत

द्वारका + अधीश = द्वारकाधीश

परीक्षा + अर्थी = परीक्षार्थी

(iv) आ + आ = आ

तथा + आगत = तथागत

निरा + आनंद = निरानंद

शिक्षा + आलय = शिक्षालय

दया + आनंद = दयानंद

वार्ता + आलाप = वार्तालाप

राजा + आज्ञा = राजाज्ञा

(ख) इ और ई की संधि, (इ/ई + इ/ई = ई )

(i) इ + इ = ई

अभि + इष्ट = अभीष्ट

अति + इन्द्रिय = अतीन्द्रिय

कवि + इन्द्र = कवीन्द्र

अति + इव = अतीव

गिरि + इन्द्र = गिरीन्द्र

रवि + इन्द्र = रवीन्द्र

(ii) इ + ई = ई

कवि + ईश्वर = कवीश्वर

कपि + ईश = कपीश

परि + ईक्षा = परीक्षा

अधि + ईश्वर = अधीश्वर

मुनि + ईश = मुनीश

गिरि + ईश = गिरीश

(iii) ई + इ = ई

फणी + इन्द्र = फणीन्द्र

देवी + इच्छा = देवीच्छा

मही + इन्द्र = महीन्द्र

(iv) ई + ई = ई

सती + ईश = सतीश

नदी + ईश = नदीश

नारी + ईश्वर = नारीश्वर

जानकी + ईश = जानकीश

पृथ्वी + ईश = पृथ्वीश

रजनी + ईश = रजनीश

(ग) उ और ऊ की संधि, (उ/ऊ + उ/ऊ = ऊ )

(i) उ + उ = ऊ

विधु + उदय = विधूदय

गुरु + उपदेश = गुरूपदेश

भानु + उदय = भानूदय

सु + उक्ति = सूक्ति

(ii) उ + ऊ = ऊ

लघु + ऊर्मि = लघूर्मि

सिंधु + ऊर्मि = सिंधूर्मि

(iii) ऊ + उ = ऊ

वधू + उत्सव = वधूत्सव

भू + उद्धार = भूद्धार

(iv) ऊ + ऊ = ऊ

भू + ऊजित = भूजित

भू + ऊर्ध्व = भूर्ध्व

(घ) ऋ संधि, (ऋ + ऋ = ऋ )

इसका प्रयोग संस्कृत में देखने को मिलता है। हिंदी में दीर्घ "ऋ" की आवश्यकता नहीं पड़ती है।

मातृ + ऋण = मातृण

पितृ + ऋण = पितृण

2. गुण संधि-

जब “अ या आ” के आगे “इ या ई” आये तो “ए”

“अ या आ” के आगे “उ या ऊ “ आये तो “ओ”

“अ या आ” के आगे “ऋ “ आये तो “अर्” हो जाता है

इस विकार को गुण संधि कहते हैं।

(क) अ/आ और इ/ई की संधि , (अ/आ + इ/ई = ए )

(i) अ + इ = ए

देव + इन्द्र = देवेन्द्र

खग + इन्द्र = खगेन्द्र

(ii) अ + ई = ए

उप + ईक्षा = उपेक्षा

एक + ईश्वर = एकेश्वर

(iii) आ + इ = ए

महा + इन्द्र = महेन्द्र

यथा + ईष्ट = यथेष्ट

(iv) आ + ई = ए

रमा + ईश = रमेश

महा + ईश = महेश

(ख) अ/आ और उ/ऊ की संधि, (अ/आ + उ/ऊ = ओ)

(i) अ + उ = ओ

चन्द्र + उदय = चन्द्रोदय

भाग्य + उदय = भाग्योदय

(ii) अ + ऊ = ओ

समुद्र + उर्मि = समुद्रोर्मि

पुरुष + उत्तम = पुरुषोत्तम

(iii) आ + उ = ओ

महा + उत्सव = महोत्सव

ध्वजा + उत्तोलन = ध्वजोत्तोलन

(iv) आ + ऊ =ओ

महा + ऊरु = महोरू

गंगा + उर्मि = गंगोर्मि

(ग) अ/आ और ऋ की संधि, (अ/आ + ऋ = अर् )

(i) अ + ऋ = अर्

सप्त + ऋषि = सप्तर्षि

देव + ऋषि = देवर्षि

(ii) आ + ऋ = अर्

महा + ऋषि = महर्षि

राजा + ऋषि = राजर्षि

3. वृद्धि संधि-

जब “अ या आ” के आगे “ए या ऐ” आये तो “ऐ”

“अ या आ” के आगे “ओ या औ” आये तो “औ” हो जाता है

इस विकार को वृद्धि संधि कहते हैं।

(क) अ/आ और ए/ऐ की संधि , (अ/आ + ए/ऐ= ऐ )

(i) अ + ए = ऐ

एक + एक = एकैक

अद्य + एव = अद्यैव

(ii) अ + ऐ = ऐ

मत + ऐक्य = मतैक्य

हित + ऐषी = हितैषी

(iii) आ + ए = ऐ

सदा + एव = सदैव

वसुधा + एव = वसुधैव

(iv) आ + ऐ = ऐ

महा + ऐश्वर्य = महैश्वर्य

गंगा + ऐश्वर्य = गंगैश्वर्य

(ख) अ/आ और ओ/औ की संधि, (अ/आ + ओ/औ = औ )

(i) अ + ओ = औ

जल + ओघ = जलौघ

वन + ओषधि = वनौषधि

(ii) अ + औ = औ

परम + औदार्य = परमौदार्य

गृह + औत्सुक्य = गृहौत्सुक्य

(iii) आ + ओ = औ

महा + ओषधि = महौषधि

महा + ओज = महौज

(iv) आ + औ =औ

महा + औषध = महौषध

महा + औदार्य = महौदार्य

4. यण् संधि-

जब “इ/ई, उ/ऊ या ऋ “ के बाद कोई भिन्न स्वर आये तो-

“इ या ई “ की जगह “य”

“उ या ऊ” की जगह “व”

“ऋ “ की जगह “र्” हो जाता है

इस विकार को यण् संधि कहते हैं।

(क) इ/ई और भिन्न स्वर की संधि , (इ/ई + भिन्न स्वर = य )

(i) इ + अ = य

यदि + अपि = यद्यपि

अति + अन्त = अत्यन्त

(ii) इ + आ = या

इति + आदि = इत्यादि

अति + आवश्यक = अत्यावश्यक

(iii) इ + उ = यु

प्रति + उपकार = प्रत्युपकार

अति + उत्तम = अत्युत्तम

(iv) इ +ऊ = यू

नि + ऊन = न्यून

वि + ऊह = व्यूह

(v) इ + ए = ये

प्रति + एक = प्रत्येक

(vi) ई + अ = य

नदी + अर्पण = नद्यर्पण

(vii) ई + आ = या

देवी + आगम = देव्यागम

गौरी + आदेश = गौर्यादेश

(viii) ई + उ = यु

सखी + उचित = सख्युचित

(ix) ई +ऊ = यू

नदी + ऊर्मि = नद्यूर्मि

(x) ई + ऐ = यै

देवी + ऐश्वर्य = देव्यैश्वर्य

(ख) उ/ऊ और भिन्न स्वर की संधि, ( उ/ऊ+ भिन्न स्वर = व )

(i) उ + अ = व

मनु + अंतर = मन्वंतर

अनु + अय = अन्वय

(ii) उ +आ = वा

सु + आगत = स्वागत

मधु + आचार्य = माध्वाचार्य

(iii) ऊ + इ = वि

अनु + इत = अन्वित

(iv) ऊ + ए = वे

अनु + एषण = अन्वेषण

(ग) ऋ और भिन्न स्वर की संधि, ( ऋ + भिन्न स्वर = र् )

(i) ऋ + अ = र्

पितृ + अनुमति = पित्रनुमति

(ii) ऋ + आ = रा

मातृ + आनंद = मात्रानंद

पितृ + आदेश = पित्रादेश

5. अयादि संधि-

जब “ए/ऐ , ओ/औ“ के बाद कोई भिन्न स्वर आये तो-

“ए “ की जगह “अय्”

“ऐ“ की जगह “आय्”

“ओ“ की जगह “अव्”

“औ“ की जगह “आव्” हो जाता है।

इस विकार को अयादि संधि कहते हैं।

(नोट- अय् , आय् , अव् और आव् शब्दों के "य्" एवं "व्" आगे वाले भिन्न स्वर से मिलकर शब्द बनाते हैं।

(क) ए और भिन्न स्वर की संधि , (ए + भिन्न स्वर = अय् )

(i) ए + अ = अय्

चे + अन = चयन

ने + अन = नयन

(ख) ऐ और भिन्न स्वर की संधि , (ऐ + भिन्न स्वर = आय् )

(i) ऐ + अ = आय्

गै + अक = गायक

गै + अन = गायन

(ii) ऐ + इ = आयि

गै + इका = गायिका

नै + इका = नायिका

(ग) ओ और भिन्न स्वर की संधि , (ओ + भिन्न स्वर = अव् )

(i) ओ + अ = अव्

पो + अन = पवन

(ii) ओ + इ = अवि

पो + इत्र = पवित्र

(घ) औ और भिन्न स्वर की संधि , (औ + भिन्न स्वर = आव् )

(i) औ + अ = आव्

धौ + अक = धावक

पौ + अक = पावक

(ii) औ + इ = आवि

नौ + इक = नाविक

(ii) औ + उ = आवु

भौ + उक = भावुक

व्यंजन संधि -

जब दो वर्णों “व्यंजन और व्यंजन” या “व्यंजन और स्वर” के साथ मिलने पर जो विकार(परिवर्तन) उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं।

उदाहरण:-

- जगत् + ईश = जगदीश (त् के बाद स्वर आने पर त्, द् में बदल जाता है। )

- आ + छादन = आच्छादन (छ के पहले यदि स्वर हो तो छ, च्छ में बदल जाता है। )

व्यंजन संधि के नियम -

नियम(1)-

जब वर्णमाला के किसी वर्ग के प्रथम वर्ण (क्, च्, ट्, त्, प्,) का मिलन किसी वर्ग के तीसरे वर्ण (ग्, ज्, ड्, द्, ब्,) या चौथे वर्ण (घ्, झ्, ढ्, ध्, भ्,) से या य्, र्, ल्, व् से या किसी स्वर से होता है तो प्रथम वर्ण (क्, च्, ट्, त्, प्,) तीसरे वर्ण (ग्, ज्, ड्, द्, ब्,) मे बदल जाते है। स्वर मिलने पर उसकी मात्रा हलन्त वर्ण पर लग जाती है और व्यंजन मिलने पर वह वर्ण हलन्त ही रहता है-

(i) "क्" का "ग्" में बदलना-

दिक् + गज् = दिग्गज ( यहाँ “क्” तीसरे वर्ण “ग्” में बदल गया है।)

वाक् + ईश = वागीश ( यहाँ “क्” तीसरे वर्ण “ग्” में बदल गया है और स्वर की मात्रा हलन्त वर्ण पर लग गई है।)

दिक् + दर्शन = दिग्दर्शन ( यहाँ “क्” तीसरे वर्ण “ग्” में बदल गया है।)

वाक् + युद्ध = वाग्युद्ध ( यहाँ “क्” तीसरे वर्ण “ग्” में बदल गया है।)

दिक् + भ्रम = दिग्भ्रम ( यहाँ “क्” तीसरे वर्ण “ग्” में बदल गया है।)

वाक् + दत्ता = वाग्दत्ता ( यहाँ “क्” तीसरे वर्ण “ग्” में बदल गया है।)

(ii) "च्" का "ज्" में बदलना-

अच् + अन्त = अजन्त ( यहाँ “च्” तीसरे वर्ण “ज्” में बदल गया है और स्वर की मात्रा हलन्त वर्ण पर लग गई है।)

अच् + लुप्त = अज्लुप्त ( यहाँ “च्” तीसरे वर्ण “ज्” में बदल गया है।)

कच् + जल = कज्जल ( यहाँ “च्” तीसरे वर्ण “ज्” में बदल गया है।)

(iii) "ट्" का "ड् " में बदलना-

षट् + रिपु = षड्रिपु ( यहाँ “ट्” तीसरे वर्ण “ड्” में बदल गया है।)

षट् + आनन = षडानन ( यहाँ “ट्” तीसरे वर्ण “ड्” में बदल गया है और स्वर की मात्रा हलन्त वर्ण पर लग गई है।)

षट् + दर्शन = षड्दर्शन ( यहाँ “ट्” तीसरे वर्ण “ड्” में बदल गया है।)

(iv) "त्" का "द्" में बदलना-

सत् + आनन्द = सदानन्द ( यहाँ “त्” तीसरे वर्ण “द्” में बदल गया है और स्वर की मात्रा हलन्त वर्ण पर लग गई है।)

उत् + गम् = उद्गम ( यहाँ “त्” तीसरे वर्ण “द्” में बदल गया है।)

उत् + घाटन = उद्घाटन ( यहाँ “त्” तीसरे वर्ण “द्” में बदल गया है।)

उत् + याम = उद्याम ( यहाँ “त्” तीसरे वर्ण “द्” में बदल गया है।)

उत् + योग = उद्योग ( यहाँ “त्” तीसरे वर्ण “द्” में बदल गया है।)

जगत् + ईश = जगदीश ( यहाँ “त्” तीसरे वर्ण “द्” में बदल गया है और स्वर की मात्रा हलन्त वर्ण पर लग गई है।)

(v) "प्" का "ब्" में बदलना-

अप् + ज् = अब्ज ( यहाँ “प्” तीसरे वर्ण “ब्” में बदल गया है।)

अप् + इन्धन = अबिन्धन ( यहाँ “प्” तीसरे वर्ण “ब्” में बदल गया है और स्वर की मात्रा हलन्त वर्ण पर लग गई है।)

अप् + ज = अब्ज ( यहाँ “प्” तीसरे वर्ण “ब्” में बदल गया है।)

अप् + आदान = अबादान ( यहाँ “प्” तीसरे वर्ण “ब्” में बदल गया है और स्वर की मात्रा हलन्त वर्ण पर लग गई है।)

नियम(2)-

जब वर्णमाला के किसी वर्ग के प्रथम वर्ण (क्, च्, ट्, त्, प्,) का मिलन अनुनासिक/पंचमाक्षर ( ङ, ञ, ण, न, म) से होता है तो प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का अनुनासिक/पंचमाक्षर आ जाता है-

(i) "क्" का "ङ" में बदलना-

वाक् + मय = वाङमय ( यहाँ “क्” अनुस्वार/पंचमाक्षर वर्ण “ङ“ में बदल गया है।)

(ii) "च्" का "ञ" में बदलना-

(iii) "ट्" का "ण" में बदलना-

षत् + मास = षण्मास ( यहाँ “ट्” अनुस्वार/पंचमाक्षर वर्ण “ण्“ में बदल गया है।)

(iv) "त्" का "न्" में बदलना-

जगत् + नाथ = जगन्नाथ ( यहाँ “त्” अनुस्वार/पंचमाक्षर वर्ण “न्“ में बदल गया है।)

उत् + नति = उन्नति ( यहाँ “त्” अनुस्वार/पंचमाक्षर वर्ण “न्“ में बदल गया है।)

उत् + मत्त = उन्मत्त ( यहाँ “त्” अनुस्वार/पंचमाक्षर वर्ण “न्“ में बदल गया है।)

उत् + मुख = उन्मुख ( यहाँ “त्” अनुस्वार/पंचमाक्षर वर्ण “न्“ में बदल गया है।)

(v) "प्" का "म्" में बदलना-

अप + मय = अम्मय ( यहाँ “प्” अनुस्वार/पंचमाक्षर वर्ण “म्“ में बदल गया है।)

नियम(3)-

जब वर्णमाला के वर्ग “छ्” के पूर्व में स्वर आ जाता है तो “छ्” बदलकर “च्छ” बन जाता है-

(i) "छ्" का "च्छ" में बदलना-

परि + छेद = परिच्छेद ( यहाँ वर्ण “छ्” वर्ण “च्छ” में बदल गया है।)

आ + छादन = आच्छादन ( यहाँ वर्ण “छ्” वर्ण “च्छ” में बदल गया है।)

नियम(4)-

(i) त्/द्+ च/छ = च्

उत् + चारण = उच्चारण ( यहाँ वर्ण “त्” वर्ण “च” से मिलकर वर्ण “च्“ में बदल गया है।)

शरत् + चंद्र = शरच्चंद्र उच्चारण ( यहाँ वर्ण “त्” वर्ण “च” से मिलकर वर्ण “च्“ में बदल गया है।)

(ii) त्/द्+ ज = ज्

सत् + जन = सज्जन ( यहाँ वर्ण “त्” वर्ण “ज” से मिलकर वर्ण “ज्“ में बदल गया है।)

उत् + ज्वल = उज्ज्वल ( यहाँ वर्ण “त्” वर्ण “ज” से मिलकर वर्ण “ज्“ में बदल गया है।)

(iii) त्/द्+ ट/ठ = ट्

तत् + टीका = तट्टीका ( यहाँ वर्ण “त्” वर्ण “ट” से मिलकर वर्ण “ट्“ में बदल गया है।)

(iv) त्/द्+ ल = ल्

उत् + लेख = उल्लेख ( यहाँ वर्ण “त्” वर्ण “ल” से मिलकर वर्ण “ल्“ में बदल गया है।)

(v) त्/द्+ श

जब वर्ण “त्/द्” वर्णमाला के वर्ण “श” से मिलते हैं तो “त्/द्” के स्थान पर वर्ण “च्” और “श” के स्थान पर वर्ण “छ” आ जाता है-

सत् + शास्त्र = सच्छास्त्र ( यहाँ वर्ण “त्” वर्ण “च्” में और वर्ण “श” वर्ण “छ“ में बदल गया है।)

(vi) त्/द्+ ह

जब वर्ण “त्/द्” वर्णमाला के वर्ण “ह” से मिलते हैं तो “त्/द्” के स्थान पर वर्ण “द्” और “ह” के स्थान पर वर्ण “ध्” आ जाता है-

उत् + हार = उद्धार ( यहाँ वर्ण “त्” वर्ण “द्” में और वर्ण “ह” वर्ण “ध्“ में बदल गया है।)

उत् + हरण = उद्धरण ( यहाँ वर्ण “त्” वर्ण “द्” में और वर्ण “ह” वर्ण “ध्“ में बदल गया है।)

नियम(5)-

जब वर्णमाला के वर्ण “म्” के आगे स्पर्श वर्ण हों तो तो यह उसी वर्ग के अनुस्वार/पंचमाक्षर में बदल जाता है-

सम् + तोष = संतोष ( यहाँ वर्ण “म्” के आगे “त” वर्ण आने से “म्“, “त” वर्ग के पंचमाक्षर “न्“ में बदल गया है।)

सम् + पूर्ण = सम्पूर्ण ( यहाँ वर्ण “म्” के आगे “प” वर्ण आने से “म्“, “प” वर्ग के पंचमाक्षर “म्“ में बदल गया है।)

सम् + कल्प = सङ्कल्प ( यहाँ वर्ण “म्” के आगे “क” वर्ण आने से “म्“, “क” वर्ग के पंचमाक्षर “ङ“ में बदल गया है।)

नियम(6)-

जब वर्णमाला के वर्ण “म्” के आगे अंतस्थ(य,र,ल,व)/ऊष्म(श,ष,स,ह) वर्ण होते हैं तो “म्” अनुस्वार में बदल जाता है-

सम् + हार = संहार ( यहाँ वर्ण “म्” के आगे ऊष्म वर्ण “ह” के आने से “म्” अनुस्वार में बदल गया है।)

सम् + योग = संयोग ( यहाँ वर्ण “म्” के आगे अंतस्थ वर्ण “य” के आने से “म्” अनुस्वार में बदल गया है।)

सम् + वाद = संवाद ( यहाँ वर्ण “म्” के आगे अंतस्थ वर्ण “व” के आने से “म्” अनुस्वार में बदल गया है।)

किम् + वा = किंवा ( यहाँ वर्ण “म्” के आगे अंतस्थ वर्ण “व” के आने से “म्” अनुस्वार में बदल गया है।)

नियम(7)-

जब वर्णमाला के वर्ण “म्” के आगे वर्ण “र” आता है तो यह “म्र” में और अगर स्वर आता है तो यह अपने मूल रूप में स्वर में मिल जाता है-

सम् + राट = सम्राट ( यहाँ वर्ण “म्” के आगे वर्ण “र” के आने से यह “म्र” में बदल गया है।)

सम् + ईक्षा = समीक्षा ( यहाँ वर्ण “म्” के आगे स्वर वर्ण “ई” के आने से “म्” अपने मूल रूप में स्वर में मिल गया है।)

नियम(8)-

जब वर्णमाला के वर्ण ” ऋ, र्, व्, ष् ” के आगे वर्ण “न” हो और इनके बीच स्वर, क वर्ग, प वर्ग, अनुस्वार, य, व, ह आये तो वर्ण “न” वर्ण “ण” में बदल जाता है-

ऋ + न = ऋण ( यहाँ वर्ण “ऋ” के आगे वर्ण “न” के आने से वर्ण “न“, वर्ण “ण“ में बदल गया है।)

भर् + अन = भरण ( यहाँ वर्ण “र्” आगे वर्ण “न” और बीच में स्वर “अ“ आने से वर्ण “न“, वर्ण “ण“ में बदल गया है।)

प्र + मान = प्रमाण ( यहाँ वर्ण “र्” आगे वर्ण “न” और बीच में “प वर्ग“ आने से वर्ण “न“, वर्ण “ण“ में बदल गया है।)

भ्रष् + अन = भ्रषण (यहाँ वर्ण “ष्” के आगे “न” और बीच में स्वर “अ“ आने से वर्ण “न“, वर्ण “ण“ में बदल गया है।)

तृष् + ना = तृष्णा ( यहाँ वर्ण “ष्” के आगे वर्ण “न” के आने से “न“, वर्ण “ण“ में बदल गया है।)

विसर्ग संधि -

जब विसर्ग के साथ “स्वर या व्यंजन” के मिलने पर जो विकार(परिवर्तन) उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं।

उदाहरण:-

- धनुः + टंकार = धनुष्टंकार ( यहाँ विसर्ग के बाद ट आने से विसर्ग, ष् में बदल गया है। )

- निः + तेज = निस्तेज (यहाँ विसर्ग के बाद त आने से विसर्ग, स् में बदल गया है। )

विसर्ग संधि के नियम -

नियम(1)-

जब विसर्ग के बाद वर्ण (च/छ, ट/ठ, त/थ) आते हैं तो वर्ण च/छ वर्ण श् में, वर्ण ट/ठ वर्ण ष् में तथा वर्ण त/थ वर्ण स् में बदल जाते है-

(i) विसर्ग(:) + च/छ =श्

निः + चल = निश्चल ( यहाँ विसर्ग के बाद वर्ण “च” आने से विसर्ग वर्ण “श्” में बदल गया है। )

निः + छिद्र = निश्छिद्र ( यहाँ विसर्ग के बाद वर्ण “छ” से पर विसर्ग वर्ण “श्” में बदल गया है। )

(ii) विसर्ग(:) + ट/ठ =ष्

धनुः + टंकार = धनुष्टंकार ( यहाँ विसर्ग के बाद वर्ण “ट” आने से विसर्ग वर्ण “ष्” में बदल गया है। )

(iii) विसर्ग(:) + त/थ =स्

निः + तेज = निस्तेज ( यहाँ विसर्ग के बाद वर्ण “त” आने से विसर्ग वर्ण “स्” में बदल गया है। )

मनः + ताप = मनस्ताप ( यहाँ विसर्ग के बाद वर्ण “त” आने से विसर्ग वर्ण “स्” में बदल गया है। )

नियम(2)-

जब विसर्ग के बाद वर्ण ( श / ष / स ) या ( क / ख / प / फ ) आते हैं तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है –

(i) विसर्ग(:) + श / ष / स = विसर्ग(:)

दुः + शासन = दुःशासन ( यहाँ विसर्ग के बाद वर्ण “श” आने से विसर्ग के रूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। )

निः +संदेह = निःसंदेह ( यहाँ विसर्ग के बाद वर्ण “स” आने से विसर्ग के रूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है )

(ii) विसर्ग(:) + क / ख / प / फ = विसर्ग(:)

रजः + कण = रजःकण ( यहाँ विसर्ग के बाद वर्ण “क” आने से विसर्ग के रूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। )

प्रातः + काल = प्रातःकाल ( यहाँ विसर्ग के बाद वर्ण “क” आने से विसर्ग के रूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। )

दुः + ख = दुःख ( यहाँ विसर्ग के बाद वर्ण “ख” आने से विसर्ग के रूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। )

यशः + पालन = यशःपालन ( यहाँ विसर्ग के बाद वर्ण “प” आने से विसर्ग के रूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। )

नियम(3)-

जब विसर्ग के पूर्व स्वर “इ / उ” तथा बाद में वर्ण ( क / ख / प / फ ) आते हैं तो विसर्ग के स्थान पर वर्ण “ष्” आ जाता है –

(i) इ/उ विसर्ग(:) + क / ख / प / फ = ष्

निः + कपट = निष्कपट(यहाँ विसर्ग के पूर्व स्वर “इ” तथा बाद में वर्ण “क” आने से विसर्ग वर्ण “ष्” में बदल गया है।)

दुः + कर्म = दुष्कर्म ( यहाँ विसर्ग के पूर्व स्वर “उ” तथा बाद में वर्ण “क” आने से विसर्ग वर्ण “ष्” में बदल गया है। )

निः + फल = निष्फल(यहाँ विसर्ग के पूर्व स्वर “इ” तथा बाद में वर्ण “फ” आने से विसर्ग वर्ण “ष्” में बदल गया है। )

दुः + प्रकृति = दुष्प्रकृति (यहाँ विसर्ग के पूर्व स्वर “उ” तथा बाद में वर्ण “प” आने से विसर्ग वर्ण “ष्” में बदल गया है।)

नियम(4)-

(i) अ/आ विसर्ग(:) + क / ख / प / फ = स्

जब विसर्ग के पूर्व स्वर “अ / आ ” तथा बाद में वर्ण ( क / ख / प / फ ) आते हैं तो विसर्ग के स्थान पर वर्ण “स्” आ जाता है –

नमः + कार = नमस्कार ( यहाँ विसर्ग के पूर्व स्वर “अ” तथा बाद में वर्ण “क” आने से विसर्ग वर्ण “स्” में बदल गया है।)

भाः + कर = भास्कर ( यहाँ विसर्ग के पूर्व स्वर “आ” तथा बाद में वर्ण “क” आने से विसर्ग वर्ण “स्” में बदल गया है।)

भाः + पति = भास्पति ( यहाँ विसर्ग के पूर्व स्वर “आ” तथा बाद में वर्ण “प” आने से विसर्ग वर्ण “स्” में बदल गया है।)

नियम(5)-

जब विसर्ग के पूर्व स्वर “अ” तथा बाद में घोष व्यंजन ( प्रत्येक वर्ग का 3,4,5वां वर्ण/ अंतस्थ/ ऊष्म व्यंजन) आते हैं तो विसर्ग(:) के पूर्व “ओ” आ जाता है –

(i) अ विसर्ग(:) + घोष व्यंजन = ओ (विसर्ग के स्थान पर "ओ" हो जाता है)

अधः + गति = अधोगति ( यहाँ विसर्ग के पूर्व स्वर “अ” तथा बाद में घोष व्यंजन “ग” आने से विसर्ग का पूर्व वर्ण “ओ” में बदल गया है।)

सरः + ज = सरोज ( यहाँ विसर्ग के पूर्व स्वर “अ” तथा बाद में घोष व्यंजन “ज” आने से विसर्ग का पूर्व वर्ण “ओ” में बदल गया है।)

मनः + रथ = मनोरथ ( यहाँ विसर्ग के पूर्व स्वर “अ” तथा बाद में अंतस्थ व्यंजन “र” आने से विसर्ग का पूर्व वर्ण “ओ” में बदल गया है।)

मनः + योग = मनोयोग ( यहाँ विसर्ग के पूर्व स्वर “अ” तथा बाद में अंतस्थ व्यंजन “य” आने से विसर्ग का पूर्व वर्ण “ओ” में बदल गया है।)

नियम(6)-

जब विसर्ग के पूर्व “अ / आ” को छोड़कर कोई स्वर तथा बाद में घोष वर्ण ( प्रत्येक वर्ग का 3,4,5वां वर्ण/ अंतस्थ/ ऊष्म व्यंजन और सभी स्वर ) होते हैं तो विसर्ग(:) के स्थान पर “र्” आ जाता है –

(i) अ/आ को छोड़कर स्वर, विसर्ग(:) + घोष वर्ण = र् (विसर्ग के स्थान पर र् हो जाता है)

निः + आशा = निराशा ( यहाँ विसर्ग के पूर्व स्वर “इ” तथा बाद में घोष वर्ण “आ” आने से विसर्ग “र्” में बदल गया है।)

दुः + उपयोग = दुरुपयोग ( यहाँ विसर्ग के पूर्व स्वर “उ” तथा बाद में घोष वर्ण “उ” आने से विसर्ग “र्” में बदल गया है।)

निः + गुण = निर्गुण ( यहाँ विसर्ग के पूर्व स्वर “इ” तथा बाद में घोष वर्ण “उ” आने से विसर्ग “र्” में बदल गया है।)

वहिः + मुख = वाहिर्मुख ( यहाँ विसर्ग के पूर्व स्वर “इ” तथा बाद में घोष वर्ण “उ” आने से विसर्ग “र्” में बदल गया है।)

नियम(7)-

जब विसर्ग के बाद वर्ण ( र ) हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है और विसर्ग के पूर्व का हृस्व स्वर दीर्घ में बदल जाता है –

(i) विसर्ग(:) + र

निः + रस = नीरस ( यहाँ विसर्ग के बाद वर्ण “र” होने से विसर्ग का लोप हो गया है और विसर्ग के पूर्व का हृस्व स्वर “इ” दीर्घ स्वर “ई” में बदल गया है।)

निः + रोग = नीरोग ( यहाँ विसर्ग के बाद वर्ण “र” होने से विसर्ग का लोप हो गया है और विसर्ग के पूर्व का हृस्व स्वर “इ” दीर्घ स्वर “ई” में बदल गया है।)